医療保険と介護保険の違いは?併用や訪問介護などでの優先度を解説

医療保険と介護保険は、どちらも生活を支えるための大切な保険ですが、その内容や保障範囲には大きな違いがあります。特に、訪問看護や訪問リハビリなどでは、「どちらの保険が優先されるのか」「併用できるのか」と悩む方も多いかもしれません。

今回は、医療保険と介護保険の違いや、公的保険と民間保険の役割についてわかりやすく解説します。さらに、併用の可否や、利用時の優先順位についてもふれていますので、ぜひ参考にしてください。

医療保険とは病気やケガに備える保険のこと

医療保険とは、病気やケガで治療をした際の費用負担を軽減するための保険のことです。医療保険には、公的医療保険と民間医療保険があり、適用条件や保障内容などが異なります。それぞれの保険の役割を見ていきましょう。

公的医療保険

公的医療保険は、すべての国民が加入を義務付けられている社会保障制度の1つです。病院や診療所を受診する際に健康保険証を提示することで、医療費の自己負担が1~3割となります。

保険料は、会社員や公務員の方などは給与から天引きされ、自営業者や無職の方などは個別で支払ったり年金から天引きされたりします。

民間医療保険

民間医療保険は、民間の保険会社などが提供する任意加入の保険です。公的医療保険ではカバーされない、差額ベッド代や入院時の食事代、先進医療などの費用負担に備えられます。

民間医療保険の保障内容の例は、下記のとおりです。

- 入院の日額保障(入院1日あたりの定額給付)

- 手術の保障

- がんや心疾患などの特定疾病に対する保障

- 先進医療に対する保障

- 放射線治療に対する保障

- 通院の保障

医療保険は商品によって保障の特徴が異なり、がんに特化していたり、先進医療に特化していたりする保険などがあります。加入を検討する際は、保障内容と条件を確認したうえで、自身と家族の健康リスクやライフステージ、予算なども考慮することが大切です。

介護保険とは介護が必要になったときに備える保険のこと

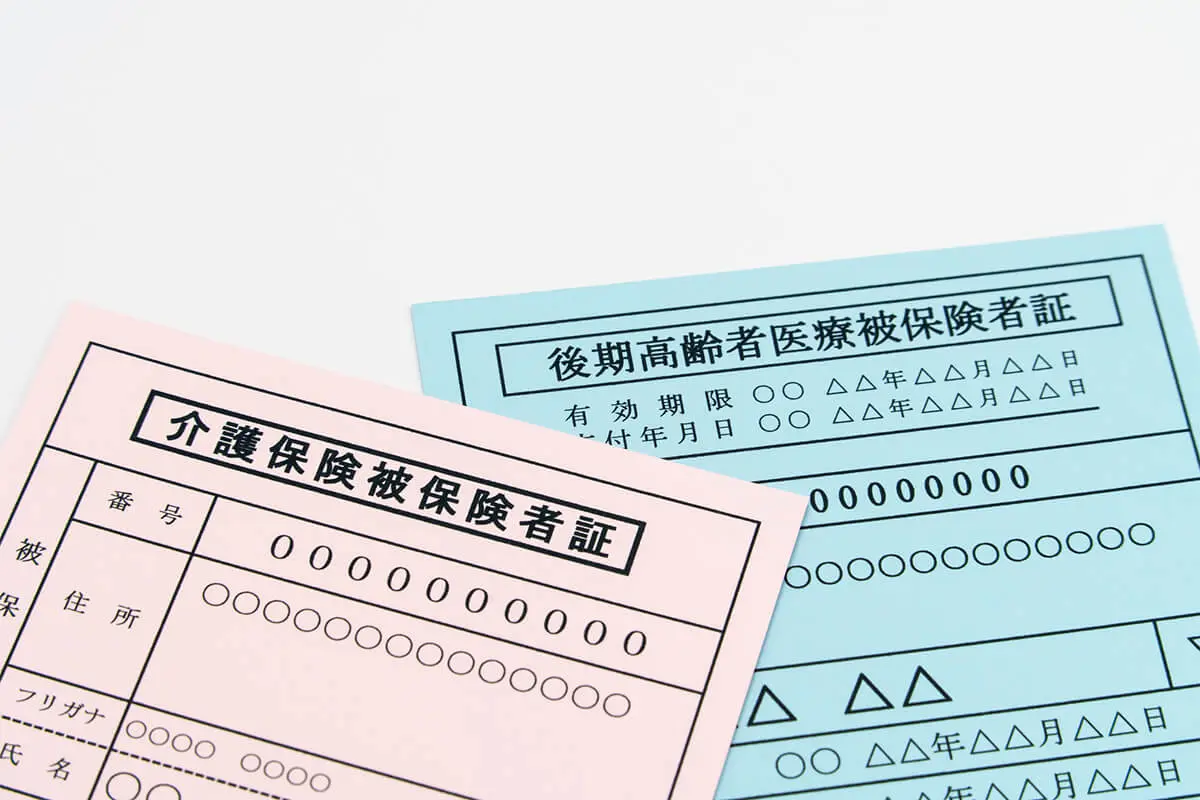

介護保険とは、介護が必要になった際の費用負担を軽減するための保険のことです。医療保険と同じく、公的介護保険と民間介護保険があります。両者の保障内容について紹介します。

公的介護保険

公的介護保険は、40歳以上のすべての国民に加入が義務付けられている社会保障制度の1つです。保険料は公的医療保険の保険料に上乗せして納めます。

公的介護保険のサービスを利用するには、訪問調査や主治医の意見書などをもとに「要介護認定」を受けなければなりません。要介護認定を受ける際に決まる要介護度は、要支援も含めて7段階に分かれており、介護の必要度合いに応じて判定されます。

要介護認定を受けると、在宅介護(訪問介護、デイサービスなど)や施設介護(特別養護老人ホームなど)のサービスを1~3割の自己負担で受けられます。

要介護度別の状態の目安は下記のとおりです。

■要介護度別の身体状態の目安

| 要介護度 | 身体の状態の目安 | |

|---|---|---|

| 要支援 | 1 | 日常生活はほとんど1人でできるが、立ち上がりなどに何らかの支えを必要とすることがあり、家事の一部に見守りや手助けを必要とすることがある状態。 |

| 2 | 立ち上がり、片足立ちなどに支えを必要とすることがあり、家事の一部、日常生活の一部に見守りや手助けを必要とすることがあるが、適切な介護予防サービスにより状態の維持や改善が見込まれる状態。 | |

| 要介護 | 1 | 立ち上がり、片足立ちなどに支えを必要とすることがあり、家事の一部、日常生活の一部に見守りや手助けを必要とすることがある状態。 |

| 2 | 歩行などに何らかの支えが必要で、食事や排泄、入浴、金銭管理などに手助けを必要とすることがある状態。物忘れなど認知機能の一部に低下が見られることがある。 | |

| 3 | 立ち上がりや片足立ちなどが1人でできず、食事や排泄、入浴、衣服の着脱などに介助が必要な状態。認知機能の低下によるいくつかの行動・心理症状※が見られることがある。 | |

| 4 | 歩行などが1人でできず、座位保持にも支えを必要とし、食事や排泄、入浴、衣服の着脱などに全面的な介助が必要な状態。全般的な認知機能の低下による多くの行動・心理症状※が見られる。 | |

| 5 | 歩行、座位保持などがほとんどできず、日常生活を遂行する能力が著しく低下し、全面的な介助を必要とする状態。意思の疎通ができないことが多い。 | |

- ※行動・心理症状とは、暴力・暴言、徘徊などの行動症状や、幻覚、妄想、うつなどの心理症状のこと。

出典:公益財団法人 生命保険文化センター ホームページ「ひと目でわかる生活設計情報」新規ウィンドウを開きますをもとに当社にて作成

なお、65歳以上は「第1号被保険者」、40歳から64歳までは「第2号被保険者」と区分され、第1号被保険者は、原因を問わず要介護認定を受けた場合に介護サービスを受けられます。第2号被保険者は、加齢に伴う疾病(特定疾病)が原因で要介護認定を受けた場合に限り、介護サービスを受けることが可能です。

民間介護保険

民間介護保険は、民間の保険会社などが提供する任意加入の保険です。多くは公的介護保険制度の要介護認定の結果に基づいて保険金が支払われますが、保険会社の独自基準による場合もあります。

また、民間介護保険は一般的に「一時金タイプ」と「年金タイプ」に分けられ、保険金の受取方法が異なります。商品ごとに定められた要介護状態になった際、まとまった金額を一時金として受け取れるのが一時金タイプです。一方、年金タイプでは、保険金が給付される条件を満たしている限り、毎月決まった金額を受け取れます。

公的医療保険と公的介護保険の違い

公的医療保険と公的介護保険は、いずれも社会保障制度の一環として提供される保険ですが、目的や適用範囲、費用負担の基準などが異なります。公的医療保険と公的介護保険の違いを確認していきましょう。

被保険者が異なる

公的医療保険と公的介護保険の違いの1つは、被保険者が異なる点です。

公的医療保険では、加入者の年齢や就労状況等で下記のように分けられます。

■公的医療保険の種類

| 種類 | 被保険者 |

|---|---|

| 国民健康保険 | 自営業者や無職の方、年金生活者など |

| 被用者保険(協会けんぽ・健保組合・共済組合) | 協会けんぽ:中小企業の社員 健保組合:大企業の社員 共済組合:公務員や教員など |

| 後期高齢者医療制度 | 75歳以上または65歳以上で一定の障害がある方 |

一方、公的介護保険は、40歳以上のすべての国民が対象です。前述のとおり、65歳以上の方は「第1号被保険者」、40歳から64歳までの方は「第2号被保険者」に区分され、介護が必要になったときに所定の介護サービスを受けられます。

自己負担割合の判定基準が異なる

公的医療保険と公的介護保険の違いは、自己負担割合の判定基準です。

公的医療保険の自己負担割合は、年齢や所得によって下記のように定められています。

■公的医療保険の自己負担割合

| 年齢 | 一般・低所得者 | 一定以上所得者 | 現役並み所得者 |

|---|---|---|---|

| 75歳以上 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |

| 70歳~74歳 | 2割負担 | ||

| 6歳~69歳 | 3割負担 | ||

| 義務教育就学前 | 2割負担 | ||

出典:厚生労働省「我が国の医療保険について」新規ウィンドウを開きます

公的介護保険の場合、40歳以上65歳未満の方は所得にかかわらず1割負担、65歳以上の方は前年の所得に応じて自己負担割合が変わります。

65歳以上の方の負担割合の判定基準は、下記のとおりです。

■65歳以上の方の公的介護保険における自己負担割合の判定基準

| 本人の合計所得金額 | 年金収入+その他合計所得金額 | 負担割合 |

|---|---|---|

| 220万円以上 | 単身世帯:340万円以上 夫婦世帯:463万円以上 | 3割 |

| 上記以外の場合 | 2割または1割 | |

| 160万円以上220万円未満 | 単身世帯:280万円以上 夫婦世帯:346万円以上 | 2割 |

| 上記以外の場合 | 1割 | |

| 160万円未満 | - | 1割 |

利用限度額が異なる

公的医療保険と公的介護保険の違いには、利用限度額も挙げられます。

公的医療保険には利用限度額がなく、必要な範囲で保障を受けることが可能です。一方、公的介護保険は、要介護度に応じたサービス利用の限度額が設定されており、超過分は全額自己負担となります。

医療保険と介護保険は併用できる?

公的医療保険と公的介護保険は、それぞれの目的に応じて適用範囲が定められており、原則として併用はできません。状況に応じて、どちらの保険が適用されるかが決まります。

一方、民間医療保険と民間介護保険の場合は、公的保険とは異なり、保険会社が定める給付条件を満たしていれば併用が可能です。ただし、民間医療保険と民間介護保険の両方に加入する場合は、保障内容が重複していないかなどを確認し、自分の目的に合った保険選びが大切です。

自宅で受けられるサービスはどの保険が優先される?

自宅で受けられるサービスには、往診や訪問診療、訪問看護、訪問リハビリなどがあり、これらのサービスは公的医療保険と公的介護保険のいずれかが適用されます。

往診や訪問診療は、基本的に公的医療保険が適用されますが、訪問看護と訪問リハビリの場合は、状況によってどちらが優先されるかが変わります。

ここでは、訪問看護と訪問リハビリについて、それぞれどちらの公的保険が優先されるのか見ていきましょう。

なお、民間保険の適用は保険会社が設ける条件によって異なるため、確認が必要です。

訪問看護

訪問看護とは、看護師が利用者の自宅や介護施設などを訪問し、必要な看護サービスを提供することです。

公的医療保険と公的介護保険のいずれも対象となりますが、下記のように利用者の状況によって優先順位が変わります。

- 公的医療保険が優先される条件:40歳未満および要支援または要介護認定を受けていない

- 公的介護保険が優先される条件:要支援または要介護認定を受けている

ただし、要支援または要介護認定を受けている場合でも、厚生労働大臣が定める20の疾病に該当する場合は、医療保険が適用されます。

訪問看護を利用する際には、どちらの保険が適用されるかを事前に確認しましょう。

訪問リハビリ

訪問リハビリとは、要介護者の自宅に専門家が訪問して行う、心身の機能維持・回復や日常生活の自立を目指すリハビリテーションのことです。

訪問リハビリの場合も、公的医療保険と公的介護保険の両方が対象となりますが、優先順位は下記のようになります。

- 公的医療保険が優先される条件:40歳未満および要支援または要介護認定を受けていない

- 公的介護保険が優先される条件:要支援または要介護認定を受けている

適用される保険によって費用負担やサービス内容が異なるため、利用前に確認しましょう。

民間の医療保険・介護保険は必要?

公的保険は、すべての国民が一定の条件で加入する仕組みとなっており、基本的な保障は受けられるように設計されています。しかし、公的保険だけではカバーしきれない自己負担の費用が発生する場合もあり、そのようなケースでは民間保険が役立ちます。

自己負担となる費用の例は、下記のとおりです。

- 公的医療保険の場合:自由診療、先進医療、差額ベッド代など

- 公的介護保険の場合:介護サービス利用の限度額を超えた費用、交通費、家事代行サービスの利用料、おむつ代など

自己負担により、家計に支障が出る可能性がある場合は、民間保険への加入を検討するのも1つの選択肢です。加入を考える際には、家計のバランスや将来のリスクを踏まえ、慎重に判断しましょう。

医療保険と介護保険の違いを理解して自分に合った選択をしよう

医療保険は病気やケガに備える保険、介護保険は介護が必要になったときに備える保険で、両者は目的や保障内容が大きく異なります。

それぞれ、公的保険と民間保険があり、公的医療保険と公的介護保険は原則として併用できないため、利用条件や優先される状況を把握することが大切です。

また、公的保険は適用条件などが定められているため、自己負担となる費用を補う目的で民間保険へ加入するといった選択肢もあります。民間保険への加入を検討する際は、保障内容や保険料をよく確認し、家計に無理のない範囲で適切な商品を選びましょう。

ファイナンシャル・プランナー

辻田 陽子 さん

FPサテライト所属ファイナンシャル・プランナー、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、証券外務員一種、日商簿記2級。

税理士事務所、金融機関での経験を経て、FP資格を取得。それぞれのライフイベントでのお金の不安や悩みを減らし、人々がより豊かで自由な人生を送る手助けをすべく活動中。

- ※本ページ上の保険の説明は、一般的と考えられる内容を掲載しています。個別の保険商品については、各保険会社の公式サイトをご確認ください。

- ※掲載している内容は、2025年2月14日時点のものです。

- ※ページ内のコンテンツの転載を禁止します。